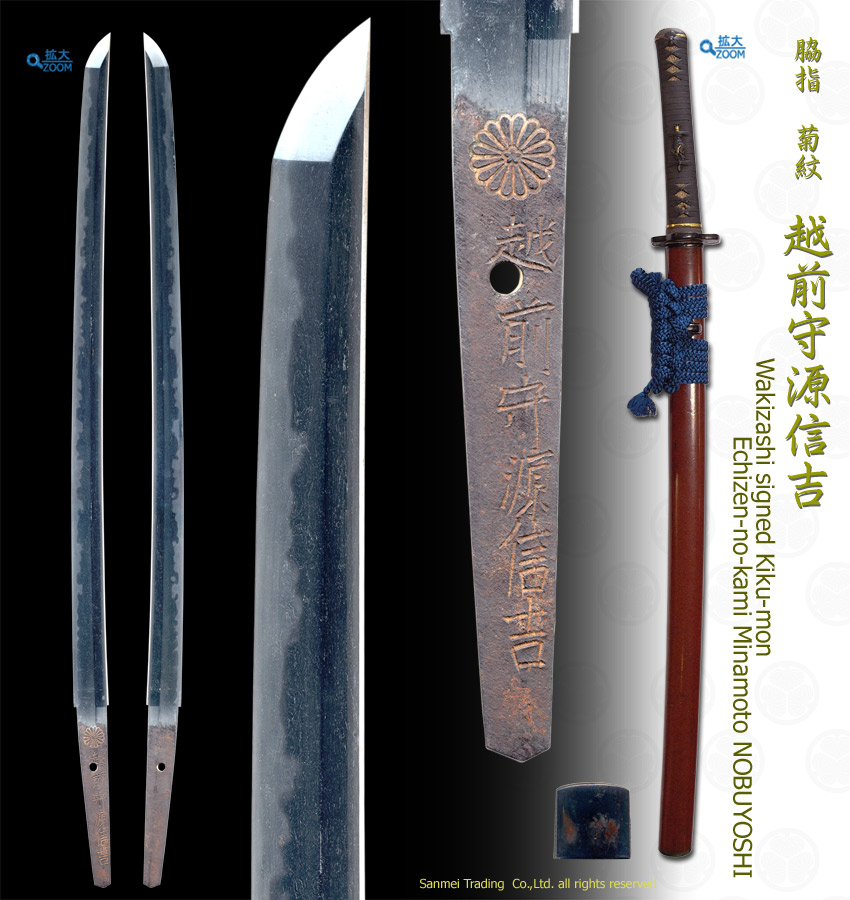

刃長54.7cm 反り0.3cm 元幅29.3mm 元厚6.6mm 先幅20.3mm

鍛肌:板目に杢目肌交え、やや肌たち、地沸つく。

刃紋:互の目に腰の括れた丁子刃、尖りごころの刃を交え、変化あり、匂口やや締まりごころに小沸明るく絡んで刃中砂流し、金線頻りとかかる美景を呈する。

中心:生ぶ、孔一個。鑢目大筋違い。茎尻剣形。

帽子:帽子は直調となり、やや返り深い。

山城国越前守信吉は初代信濃守信吉の子で初代同様にはばき元に菊紋を切ることを許された三品家有縁の優作鍛冶で、信吉一門ではもっとも技量優れると云われおり、大阪での作刀も多い。本作は刃長が壱尺八寸七分ある大脇差で、反り浅く、元先の身幅に差がある所詮寛文新刀の姿を呈し、地金は板目基調に美しい杢目肌を交え、肌目がよく練れて清涼であり、刃縁頗る明るく冴え、刃中は砂流しが頻りとかかり、地刃ともに冴えた越前守信吉の優品である。時代研ぎ。

生ぶの片手巻打刀拵は鉄地の縁頭(金帯)頭の一部に若干朽ちこみあり、朱石目漆塗鞘は一部に當傷、凹みがあるものの時代の雰囲気は十分で好品。鍔、鉄地小透、木瓜形、(赤銅覆輪)、目貫、赤銅剣巻龍図、柄糸は平糸片手巻き。よい拵を附していることも特筆であり、内外とも完存の秀品である。

時代銅はばき、白鞘入り。