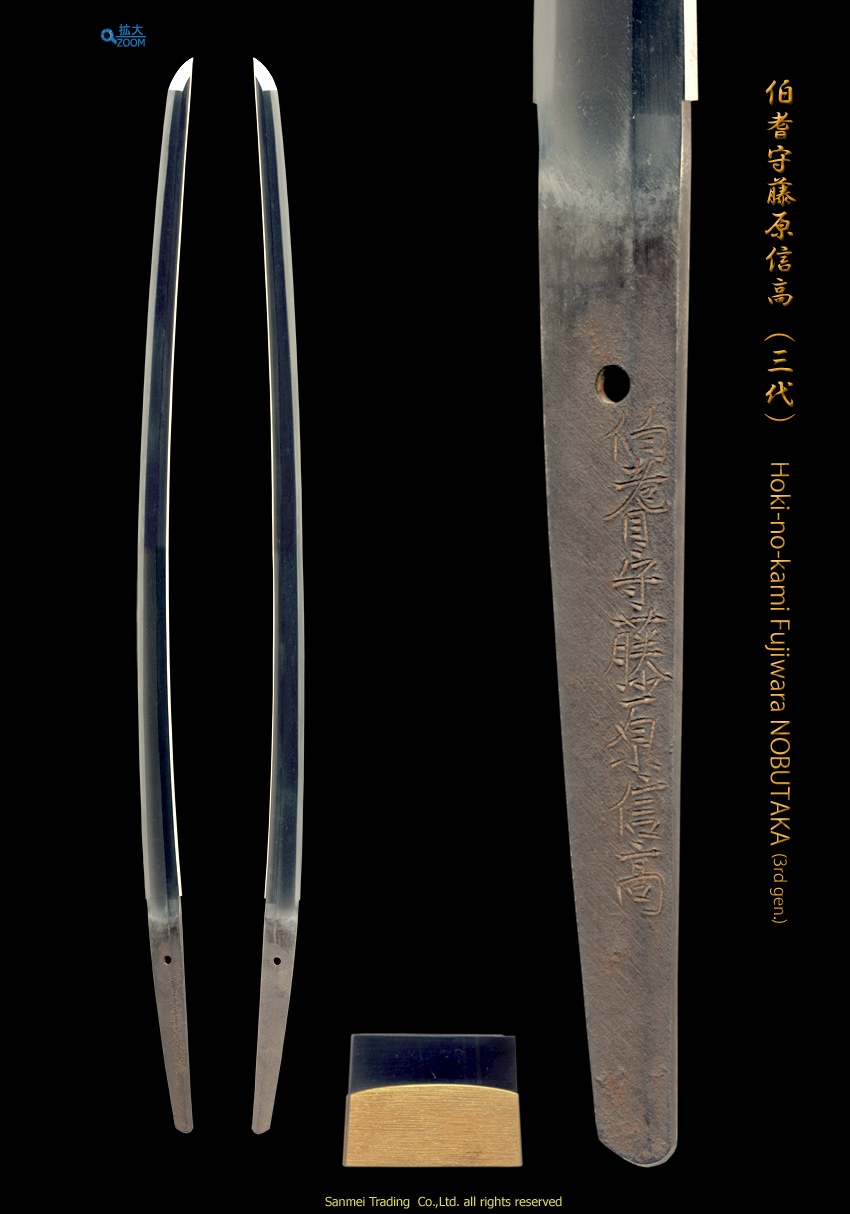

刃長70.3cm 反り1.2cm 元幅30.7mm 元重7.8mm 先幅19.0cm

鍛肌:大板目に流れ肌交えよく練れて肌立ちごころとなる。かねにやや黒みがある。地錵厚く付いて太い地景が深遠より湧き出す。

刃紋:小錵本位の広直刃を基調に、節があり、打のけ、ほつれ、小の互の目、小足が繁く無数に射しす。刃中は匂口深く充満し、錵厚く付き、金線、砂流しかかる。

帽子:焼刃高く、小丸となり長く焼下げる。

茎:生ぶ。鑢目大筋違い。目釘孔壱個。茎尻は刃上り栗形。茎丸棟。佩表に七字銘「伯耆守藤原信高」の銘がある。

河村三之丞信高は寛永九年に生まれ、初銘を「信照」。寛文五年三月五日、三十四歳のときに伯耆守を受領して三代信高を襲名した。同年五月に尾張二代藩主徳川光友の命により尾張徳川家のお抱え鍛冶に任じられ扶持十人分を受けた。宝永四年八月二十日没、享年七十六。

寛文から延宝年間は刀剣の需要が多く、特に武芸の盛んな尾張国では頑丈な造形のものが求められ。同藩の剣術指南役である柳生連也厳包の佩刀を鍛えた信高の刀は質実剛健を旨としながらもその豪壮な作りこみと大業物としての名声を世に知らしめた。父である閑遊入道信高と協力して鍛刀に励んでいる。歴代信高中、二代・三代合作の刀がもっとも出来が優れているといわれている。

伯耆守藤原信高の銘については二代・三代の銘振り・茎仕立てが近似していることから代別が困難ではあるものの、詳細に観ると銘の特徴として『守』の第三画は中央に向って角度付き鏨を運ぶこと、さらには『藤』の第三画は『月』の肩に向って長く斜めに切る、『信』の最終画はやや右下方に鏨を跳ねるなどの特徴は三代河村三之丞信高の切銘と考えられている。

本作は尾張藩上級武士の需打ちであろう。鎬筋高い強靱な体躯は江戸時代前期の特徴がよく現われ、地錵に呼応して太く表出する地景は硬軟の鋼を折り返し鍛錬した大業物の証でもある。茎の鑢目、銘字の鏨は鮮明で保存状態もよい。

尾張はばき(下貝赤銅・上貝金着せ)・白鞘入

参考文献:

『尾張刀工譜』 名古屋市教育委員会、昭和59年3月31日

『刀剣美術』第357号、日本美術刀剣保存協会、昭和61年10月