附)金磯草塗鞘半太刀拵

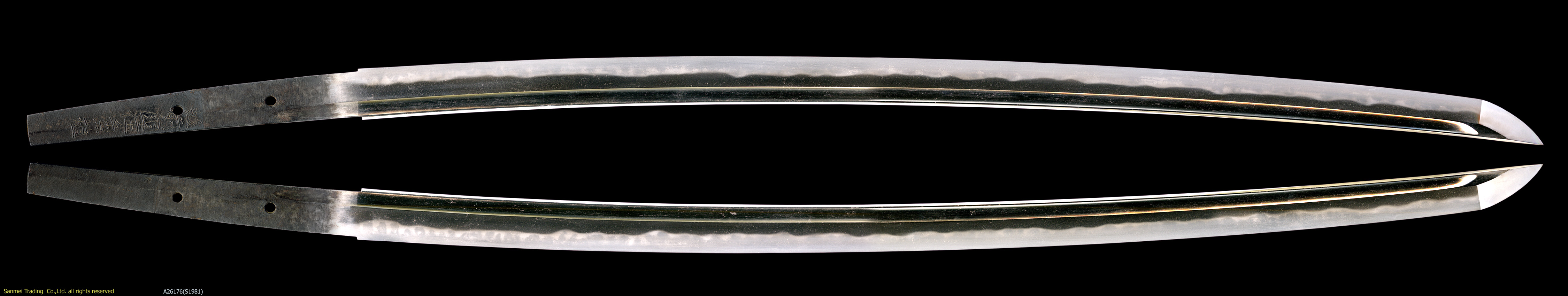

刃長72.2cm 反り1.6cm 元幅31.6mm 元重7.0mm 先幅23.3cm

鍛肌:板目肌に杢目交え、肌立ちごころとなり、地沸微塵に厚くつき、地景が細やかに湧き出す。

刃紋:大互の目に丁子・尖り等交じり、刃縁にやや粗めの叢沸ついて砂流しかかり匂口明るい

帽子:乱れ込んで先中丸にやや深く返る。

茎:一寸八分ほどの区送り磨上げ。元の鑢目筋違い、磨上げ鑢は切り。棟小肉ついてここにも筋違いの鑢目がある。目釘孔二個。茎尻は浅い栗尻。履表の生ぶ孔下方やや棟寄りに「越前国住兼植」の長銘がある。

越前福井の初代兼植は古刀期に属する美濃鍛冶『兼植』の子。同族の兼法らと共に越前国の領主、朝倉考景氏の招聘により美濃関より越前一乗谷に来住。晩年は入道して『道本』と号す、寛永十四年(1637)没、行年六十八歳、良業物。

この刀は磨上げながら相州伝の反りの浅い豪壮な姿は手持ちが重く貫禄と鋭利さを感ずるもので、平肉が豊かで頑健である。互の目丁子刃は高く乱舞し、叢沸がつく焼刃は覇気と迫力が漲る慶長新刀の典型で、同国の康継・国淸・正則の作域に肉迫している。

地刃・体躯ともに出色の出来映えを明示し、越前城下にて江戸時代初期の尚武の気概醒めやらぬ越前を代表する優作である。

附)金磯草塗鞘半太刀拵(拵全体写真 佩表・佩裏 / 刀装具各部写真)

- 総金具(縁頭・柏葉・石突):石目地 朧銀地 無銘

- 目貫:矢に空穂図 赤銅容彫 金色絵

- 鐔:葵形 四方猪目透 鉄地 鋤下彫 無銘

- 柄:白鮫着卯花色細糸組上菱巻